Chronik

des

Bürgervereins der Elberfelder Südstadt e. V.

|

|

1907 Blicken wir zurück auf das Jahr 1907,

das Gründungsjahr des Bürgervereins der Elberfelder Südstadt. |

|

1877 Bereits seit 1877 gab es einen südoststädtischen Bürgerverein. |

|

1926 Im Jahre 1926 wurde zusätzlich noch ein südweststädtischer Bürgerverein gegründet. Dessen erster Vorsitzender war der Großvater unseres 2018 verstorbenen rührigen Vorstandsmitgliedes Elmar Schneehorst, das lange Jahre Reisen des Bürgervereins in interessante Städte des In- und Auslandes organisierte. Diese beiden anderen Südstädter Bürgervereine

nahmen nach Kriegsende ihre Tätigkeit nicht wieder auf. Seitdem

vertritt unser Verein die Bürgerinteressen dieser Südstadtteile

mit. Durch Satzungsänderung in 1966 wurde konsequenter Weise das

Wort "äußere" aus der Namensgebung des Bürgervereins der

Elberfelder Südstadt gestrichen. In den Anfangsjahren, also seit

der Zeit vor dem 1. Weltkrieg, gab es rege Korrespondenzen

zwischen dem Bürgerverein und den einzelnen Bahngesellschaften. Es

sollte erreicht werden, dass insbesondere die äußere Elberfelder

Südstadt in das Fahrplansystem in vernünftiger Weise einbezogen

wurde. Mit der damaligen Solinger Kleinbahn wurde bereits seit

1907 korrespondiert. Auf der Fahrtroute zwischen Döppersberg und

Hahnerberg gab es im oberen Teil der Augustastraße keine

Haltestelle. |

|

Die Elberfelder Südstadt Mitteilungsblatt des Bürgervereins der äußeren Südstadt 4. Jahrgang............................................................................................................................................. Juni 1963

|

|

Weil nach 1945 nur unser Verein die Arbeit wiederaufgenommen hat, betreuen wir die Südstadt, die Südoststadt und die Südweststadt mit. Kloeppel |

|

1911 Wir bemühten uns darum, dass Schulneulinge in Schulen eingeschult würden, die möglichst nahe an den Wohnungen lagen. Damals gab es noch keine (religiösen) Gemeinschaftsschulen. Obwohl diese heute zur Regel geworden sind, legt man aktuell bestehende Grundschulen aus fiskalischen Interessen still. Hinsichtlich der „gelben Schule" auf dem Hahnerberg scheint dies trotz unserer mehrfachen Intervention leider nicht verhindert werden zu können. 1910 Im

Jahre 1910 baten wir die Stadt, bei den Anwohnern der

Augustastraße umzufragen, ob Interesse für elektrisches Licht

bestehe. Wir wünschten eine Verlängerung in die Jägerhofstraße bis

zur Einmündung Forsthof. Später beantragten wir Verlegung der

elektrischen Zuleitungskabel bis zum Friedenshain. Der

Anschluss an das städtische Straßenbeleuchtungssystem gelang erst

Jahre danach, im unteren Teil der Augustastraße kurz vor Beginn

des Ersten Weltkrieges, auf der Jägerhofstraße oberhalb des

Forsthofes aber erst nach 1926. Soweit Straßenbeleuchtung

geschaffen wurde, bestand diese aus öffentlichen Gaslaternen.

Diese mussten täglich erneut durch einen Laternenmann angesteckt

werden. Während des Ersten Weltkrieges geschah dies

allenfalls eingeschränkt. Erst im Jahre 1927 wollte das Gaswerk

langsam wieder die Friedensbeleuchtung erreichen. 1912 In 1912 hatte die linke - also die südliche - Wupperseite nur 2 Stadtverordnete, während die rechte Wupperseite über 34 Stadtverordnete verfügte. Es wurde damals vom Bürgerverein der Äußeren Elberfelder Südstadt angedroht, eigene Kandidaten aufzustellen, falls von den Parteien nicht ausreichend Vertreter der Südstadt an aussichtsreichen Stellen benannt werden würden. Schon immer gab es den Konkurrenzkampf zwischen Elberfeld und Barmen. Ebenfalls in 1912 wurde die Alarmmeldung verbreitet, dass der Zeppelin nicht zu einer Elberfelder Verkehrswoche kommen werde, wohl aber zu einer geplanten Barmer Verkehrswoche. In Plakaten der Barmer Verkehrswoche hieß es zudem, dass man am Besten über Barmen ins Bergische Land gelangen könne. In der Vorstandssitzung des Bürgervereins vom 10.12.1912 wurde protokolliert: "Barmen muss sich Elberfeld gegenüber loyaler verhalten, Barmen muss nicht wieder Elberfeld einfach von der Landkarte verschwinden lassen...". Auch noch 1912 bemühten wir uns darum, den sogenannten Franzosenweg, jetzt "Am Freudenberg" zu verbessern. Anfang des 1. Weltkrieges wurde von

Vorstandsmitgliedern unter Führung unseres langjährigen (bis

1934!) Ersten Vorsitzenden Wilhelm Büntzli der Verein für

Kriegshilfe gegründet. Als wesentliche Aufgabe sah man es in

diesen Jahren an, hilfsbedürftige Familienangehörige deutscher

Soldaten aus Elberfeld zu unterstützen, die zum Kriegsdienst

eingezogen worden waren, auch über deren eventuellen Tod hinaus. 1923 Während der Frühzeit des Bestehens unseres Bürgervereins wurde ständig geklagt über die Staubplage auf den Straßen und den zu geringen Einsatz von Sprengwagen. Ab etwa 1923 begann man erst, die Straßen mit einem Teerbelag zu versehen. Auch danach musste über die Straßenreinigung geklagt werden, die der von Pferden ausgehenden Verschmutzung nicht Herr wurde. Der Bürgersteige, damals Trottoire genannt, nahm

der Verein sich immer wieder an. Diese wurden nur langsam aber

sicher mit Platten belegt. Es musste darüber geklagt werden, dass

die Anlieger ihre Vorgärten nicht in Ordnung hielten. Auch sonst

musste sich der Verein gegen Verunstaltungen des Straßenbildes

wehren (Schuttablagerungen, Düngerhaufen, Kehrichtmassen, Müll

usw.). Erst viel später, etwa ab 1930, fing es mit abgestellten

alten Schrottautos an! 1923 1923 musste darüber geklagt werden, dass die hiesige Polizei nur in den innerstädtischen Bezirken Dienst tue. Die Südstädter beklagten sich über eine große Unsicherheit in der Südstadt, viele Einbrüche und Einbruchsversuche sowie Belästigungen von Frauen und darüber, dass in den Anlagen von Halbwüchsigen geschossen werde. Es wurden daraufhin Beamte in Zivil mit Hunden eingesetzt. 1925 In 1925 mussten wir eingreifen, weil Rowdies

Bilder, Fensterscheiben, Gartentörchen usw. beschädigten oder

zerstörten und nachts unter Trompetengeschmetter durch die Straßen

zogen. Auf wiederholte Bitten seiner Mitglieder bat der

Bürgerverein die Polizei, tätig zu werden wegen des nächtlichen

Herumtreibens von Gesindel auf dem Sportplatz. |

|

Im gleichen Jahr protestierten wir erfolgreich

gegen die geplante Abholzung der am Freudenberg gelegenen

Waldparzelle der Lutherischen Gemeinde. Das Städtische Kohlenamt

wollte damals das Holz haben. Im Jahr darauf bemühten wir uns

darum, das sogenannte Dieckmann-Gelände unterhalb der

Graf-Adolf-Straße, dessen Abholzung die Stadt erzwungen hatte,

wieder aufforsten zu lassen. Dann ging es aus Gründen des

Vogelschutzes darum, die Hecken zu erhalten, es wurden zusätzlich

Stechpalmen und Weißdorn angepflanzt. Der Bürgerverein bemühte

sich ferner darum, dass mehr Papierkörbe aufgestellt wurden. 1924 Der nach Ende des Ersten Weltkrieges gegründete Verband Elberfelder Bürgervereine veranstaltete im September 1924 eine öffentliche Versammlung zur Diskussion der Bildung einer Gesamtstadt „Elberfeld-Barmen". 1927 1927 wurde vom preußischen Innenminister

entschieden, dass das bisher in Elberfeld ansässige

Polizeipräsidium nach Barmen verlegt wurde, wo es sich heute noch

befindet. 1928 Ein Jahr später gab es eine große Diskussion um den Staatsforst Burgholz. Derselbe Innenminister soll sich dahin geäußert haben, der Staat als Eigentümer könne mit dem Burgholz machen, was er wolle. Die Bemühungen des Bürgervereins, die Waldanlagen unangetastet zu lassen, datieren bis ins Jahr 1908 zurück. Deshalb korrespondierten wir damals auch mit dem Elberfelder Verschönerungsverein. 1929 1929 forderte der Bürgerverein, die Wäldchen an

der Jägerhofstraße und am Grifflenberg beizubehalten. Auch auf

diese hatte es das Städtische Kohlenamt abgesehen. Es handelte

sich u.a. um das sogenannte Schreinerswäldchen, welches allerdings

heute nur noch in Restbeständen vorhanden ist wegen des inzwischen

erfolgten Baues der Bergischen Universität. (Näheres dazu später.) 1928 Im Jahre 1928 plante die Stadt Elberfeld die

Verlegung des Städtischen Krankenhauses vom Arrenberg in die

Gegend des Eichholzes. Davon kam die Stadt dann aber wieder ab,

weil nach Gründung der Stadt Wuppertal im Jahre 1929 durch die

Barmer Städtischen Krankenanstalten ausreichende Möglichkeiten

auch für Elberfelder entstanden. 1930 Der Bezirksausschuss Düsseldorf hob im Jahre 1930

die Fluchtlinien auf, nämlich den vorgeschriebenen Abstand der

privaten Wohnbebauung von der öffentlichen Straßenfläche.

Hierdurch sollte nach der Vorstellung des Bezirksausschusses

engere Bebauung ermöglicht werden. Auf Intervention des

Bürgervereins erhob die Stadt aber Beschwerde beim Provinzialrat,

der dem Begehren Recht gab. Deswegen haben wir in der äußeren

Südstadt noch heute fast überall Vorgärten zwischen Häuserfluchten

und Gehwegen. 1932 Bis zum Jahre 1932 gab es - man kann es aus

heutiger Sicht kaum glauben - zwischen den einzelnen Stadtteilen

Jagdgebiete, und zwar bis zum früheren Viehhof. Im Interesse der

Sicherheit aller Bürger bemühte sich der Verein um Aufhebung. |

|

1933 Mit dem Jahre 1933 sah sich der Verein gehalten,

sich den neuen Machthabern anzupassen. Der damalige 1. Vorsitzende

Büntzli gab im Lokal "Sandhof" bekannt, dass auf einstimmigen

Beschluss des Vorstandes in unserem Verein das Führerprinzip

eingeführt wird. Die historische Gerechtigkeit muss an dieser

Stelle allerdings festhalten, dass Büntzli nicht etwa ein eifriger

Nazi war. Er tat nur das, was man damals allgemein für notwendig

hielt, um den Verein zu erhalten im Interesse der Bürger, um deren

Wohl sich unser Verein auch weiterhin bemühen wollte. Zahlreiche

andere Vereine und an sich nicht-parteipolitische Organisationen

wurden damals entweder „gleichgeschaltet", also der NSDAP streng

hierarchisch untergeordnet, oder anderenfalls verfolgt. |

|

Am 7. Mai 1933 wurde der vom Bürgerverein

gestiftete erste „Wandervogel", ein Werk des Bildhauers Koopmann,

am Sandhof enthüllt. Insbesondere Büntzli und seinem unermüdlichen

Einsatz in den Jahren zuvor war es zu verdanken, dass es zu dieser

Stiftung kam. Das Denkmal hatte nichts mit nationalsozialistischer

Ideologie zu tun, es war bereits Jahre vor der

nationalsozialistischen Machtergreifung in Auftrag gegeben worden.

Nach allgemeinem Urteil war es künstlerisch wertvoll. 1940 1940 wurde der Name des Vereins vorübergehend in

Verschönerungsverein geändert. Unter diesem Namen haben noch

manche erwähnenswerte Veranstaltungen stattgefunden. Heimatdichter

Viktor Friedrich Storck war öfter als Vortragender zu Gast, eine

Sitte, die auch nach dem 2. Weltkrieg noch lange Jahre beibehalten

wurde. 1943 Zunächst kam aber das vorläufige bittere Ende. Die

Chronik aus den Protokollbüchern schildert dies wie folgt: „Zu den

Sitzungen Anfang des Jahres 1943 waren nur wenige Mitglieder

erschienen (oft nur 2), so dass keine Besprechungen stattfinden

konnten (Daueralarm!). Man unterhielt sich über die

Zeitereignisse, welche der Krieg mit sich brachte." Für unsere

Bergische Heimat war 1943 ein schweres Unglücksjahr. In den

Protokollen heißt es weiter: „Die feindlichen Terrorflieger

zerstörten am 1952 1952 lesen wir schon den Namen unserer

jahrzehntelangen Schatzmeisterin, unseres späteren Ehrenmitgliedes

Hilde Gilfert. |

|

1954 Ein erster Höhepunkt des neuen Abschnitts einer

segensreichen Tätigkeit im Interesse der Südstadt war der 31. Juli

1954. Kurz nach Kriegsende hatten Fanatiker den von Koopmann

geschaffenen „Wandervogel" zerstört, weil sie diesen - wohl

unberechtigt - als ein Sinnbild des überwundenen Diktaturregimes

ansahen. Der Bürgerverein beauftragte den Wuppertaler Bildhauer

Harald Schmal, das Bronzestandbild „Der Wanderer" zu schaffen.

Dieses wurde an besagtem 31.7.1954 in der kleinen Anlage am

Sandhof feierlich enthüllt. Die Wuppertaler Tagespresse berichtete

über die Feierstunde ausführlich. Jahrzehnte bevor die

Krankenkassen heute Fitnessübungen zur Gesundheitsförderung

unterstützen, hatte der Bürgerverein ein Zeichen in diese Richtung

gesetzt. 1960 Im Juni des Jahres 1960 erschien das erste

Mitteilungsblatt des Bürgervereins unter dem Titel „Die

Elberfelder Südstadt". Initiator und Herausgeber war Dr. Friedrich

Hagemeyer. Unermüdliche Mitarbeiter waren u.a. Oberregierungsrat

Dr. Kloeppel und die Heimatdichter Viktor Friedrich Storck sowie

Fritz Arlt, Großvater der Inhaberin eines Elberfelder

Brillengeschäftes. 1968 Im Jahre 1968 übernahm Dr. Heinz Wolff, der

ehemalige stellvertretende Chefredakteur des Wuppertaler

Generalanzeigers (heute WZ), die Redaktion des Mitteilungsblattes.

Er behielt sie bis kurz vor seinem Tode 1987. |

|

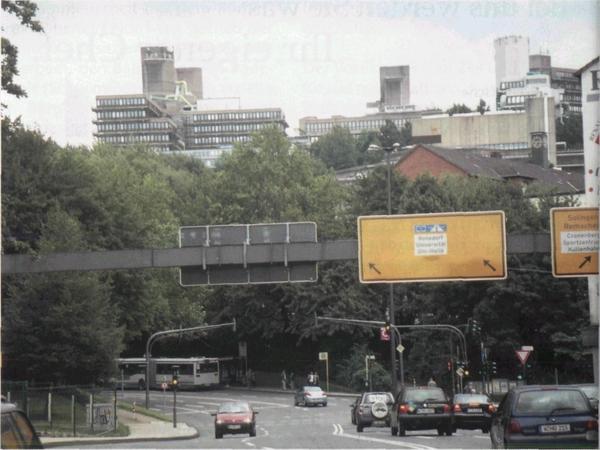

| Universität Wuppertal |

|

Dem Bau der Straße L 418 stand der Bürgerverein

kritisch begleitend gegenüber. Mitglieder des Bürgervereins

wünschten sich, dass die Cronenberger Straße entlastet würde.

Gleichwohl mehrten sich Stimmen im Verein, dass es nicht nötig

sei, eine Schneise durch das Burgholz zu schlagen. 1977 zitierte

Dr. Hagemeyer in unserem Mitteilungsblatt als bedenkenswerte

historische Parallele ein Waldgesetz der Grafschaft Mark von 1649,

wonach derjenige, der unerlaubt Bäume fällte, nicht nur streng

bestraft wurde, sondern im Übrigen "der Schuldige zwangsweise dazu

angehalten werden sollte, Wiederaufforstungsarbeiten zu

verrichten. Notfalls sollten solche Schäden von Amts wegen wieder

in Richtigkeit gebracht" und der Verursacher zur Entschädigung

herangezogen werden. |

|

1987 Der Bürgerverein hat die Ansiedlung der Technologieunternehmen auf den Südhöhen mit Wohlwollen begleitet, seit feststand, dass die Produktion auf dem neuesten emissions-technischen Standard funktionieren würde und weder Geräusche nach außen dringen noch Gerüche oder sonstige Schadstoffe in die Luft entweichen. Technologische Abteilungen des Universitätscampus Freudenberg arbeiten mit den Privatunternehmen gegenüber teilweise synergetisch zusammen. 2010 2014 Seit einem zu unseren Gunsten im Jahre 2013 entschiedenen Bürgerantrag bemühen wir uns um eine Aufzugsverbindung für Fußgänger vom Hauptbahnhof zur Südstadt (Distelbeck). Der Verkehrsverbund Rhein- Ruhr (VRR) würde voraussichtlich 90 % der Baukosten übernehmen, für die Aufbringung der restlichen 10 % würden wir uns als Bürgerverein der Elberfelder Südstadt um Sponsoren bemühen. Bisher ist es zur Ausführung dieses Plans "nur" deswegen nicht gekommen, weil die Stadt ein teures Gutachten noch nicht in Auftrag gegeben hat, das man zur Wirksamkeit eines Förderungsantrags dem VRR vorlegen muss. Im Herbst 2014 begann die Sichtbarmachung des Gedenksteins 1000 Jahre Zugehörigkeit des Rheinlandes zu Deutschland auf dem Freudenberg, er wurde in die Denkmalliste 2015 Auf unsere Initiative konnte ein mitten auf dem Gehweg stehender Schildermast an der Postagentur „Kati’s Postshop“ Weststraße zur Gefahrbeseitigung von Frauen mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrern entfernt werden. Das Schild wurde mit Einverständnis des Hauseigentümers an dessen Hausfassade angebracht. Auf der Brücke über die Eisenbahnlinie an der Kölner Straße/ Ecke Bahnhofstraße gegenüber der Stadthalle errichtete der Wuppertaler Bildhauer Prof. Erich Cleff d. Ä. im Jahre 1914 einen Wandzierbrunnen mit 3 Wasserspeiern. Nach 100 Jahren deckte Efeu den seit vielen Jahrzehnten nicht mehr funktionstüchtigen und einsturzgefährdeten Brunnen immer mehr zu. Nach Akquirierung von Spendengeldern seit 2015 erreichten wir in jahrelanger Arbeit aus diesen Geldern von uns bezahlter Handwerker zunächst, dass in das Brunnenbecken gestürzte und durch Schutt und Efeu verdeckte Säulen gefunden und gesichert werden konnten. Weil das Bauwerk aus dem Lot geraten war, mussten einzelne schwere Steinsegmente des Werks zerlegt und anschließend wieder aufgebaut oder durch neue ersetzt werden. Um nicht ständig 2018 Der Bürgerverein der Elberfelder Südstadt e. V. ist von den Finanzbehörden als gemeinnützig anerkannt. Unser Vorstand kann Ihnen steuerwirksam Bescheinigungen über an den Bürgerverein geleistete Zuwendungen (Spenden) ausstellen. Bei Beträgen unter 200,00 € reicht es für den Nachweis gegenüber dem Finanzamt aus, dass Sie den Überweisungsbeleg an den Bürgerverein Ihrer Steuererklärung beifügen. Die Elberfelder Südstadt wird sich weiter verändern. An der Gestaltung zum Wohle der Südstädter verantwortungsbewusst mitzuarbeiten, das ist - neben den geselligen Aspekten - die Zielsetzung unseres Bürgervereins.

Peter Trabitzsch, Ralph Hagemeyer

Hans- Joachim Brix (Museums-

und Theaterbesuche), Ehrenvorsitzende Franz Hünerbein, Dr.

Friedrich Hagemeyer und Hans Nobes, Ehrenvorstandsmitglieder Hilde

Gilfert, Hilde Krüger, Anneliese Rabanus und gez. RA Ralph Hagemeyer. aktualisiert 31. 1. 2022 vom Webmaster |